Kaum fünf Tage sind vergangen, seit sich die Schemen von «Pulse» (2001) in meine Gehirnwindungen gekrochen und dort eingenistet haben. Wie damals als Kind sehe ich wieder jene Spukgestalten, die die nächtliche Düsternis beschwört. Bücheregale, Zimmerecken und Kleiderhaufen verwandeln sich in Phantome, deren Fratzen niemals vollständig zu erkennen sind. Und doch starren sie mich an, das ist gewiss, und lauern darauf, dass die schützende Bettdecke einen Fuss oder gar nur einen Zeh preisgibt, um mich in die schwarze Leere zu reissen.

Dieses Gefühl, verängstigt im Bett zu liegen, während das eigene Gehirn, dieser elende Tyrann, ungeheuerliche Wesen in die Dunkelheit projiziert, fängt «Pulse» mit schauriger Intensität ein. Um zu erschrecken, benötigte Regisseur Kiyoshi Kurosawa (nicht verwandt mit der Filmlegende Akira) keine Monster, ihm genügten verschwommene Gesichter und Silhouetten. Er weiss, dass die Ungewissheit – ob nun visuell oder erzählerisch erzeugt – ein Quell der Angst, der Beklemmung und des Unbehagens ist, und damit spielte er in «Pulse» gekonnt.

Dieses Spiel mit der Ungewissheit ist schon nach den ersten Minuten von Kurosawas Geisterstory spürbar. Michi (Kumiko Aso), Junko (Kurume Arisaka), Toshio (Masatoshi Matsuo) und Taguchi (Kenji Mizuhashi) arbeiten in einem Tokioter Gewächshaus. Letzterer lässt sich aber schon seit einigen Tagen nicht mehr blicken. Michi geht bei ihm vorbei, um eine Diskette abzuholen und nach ihm zu sehen. Zunächst scheint alles in Ordnung. Als sie ganz kurz den Raum verlässt, in dem sie sich gerade noch mit Taguchi unterhalten hat, und zurückkehrt, hängt ihr Kumpel tot am Strick. Wie konnte er sich so schnell auf diese Weise umbringen?

Filmfakten

Originaltitel: 回路 (Kairo)

Regie: Kiyoshi Kurosawa

Drehbuch: Kiyoshi Kurosawa

Mit: Masatoshi Matsuo, Koyuki Kato, Kumiko Aso, Haruhiko Kato, Kurume Arisaka, Kōji Yakusho, Kenji Mizuhashi

Produktionsland: Japan

Länge: 119 Minuten

Erscheinungsjahr: 2001

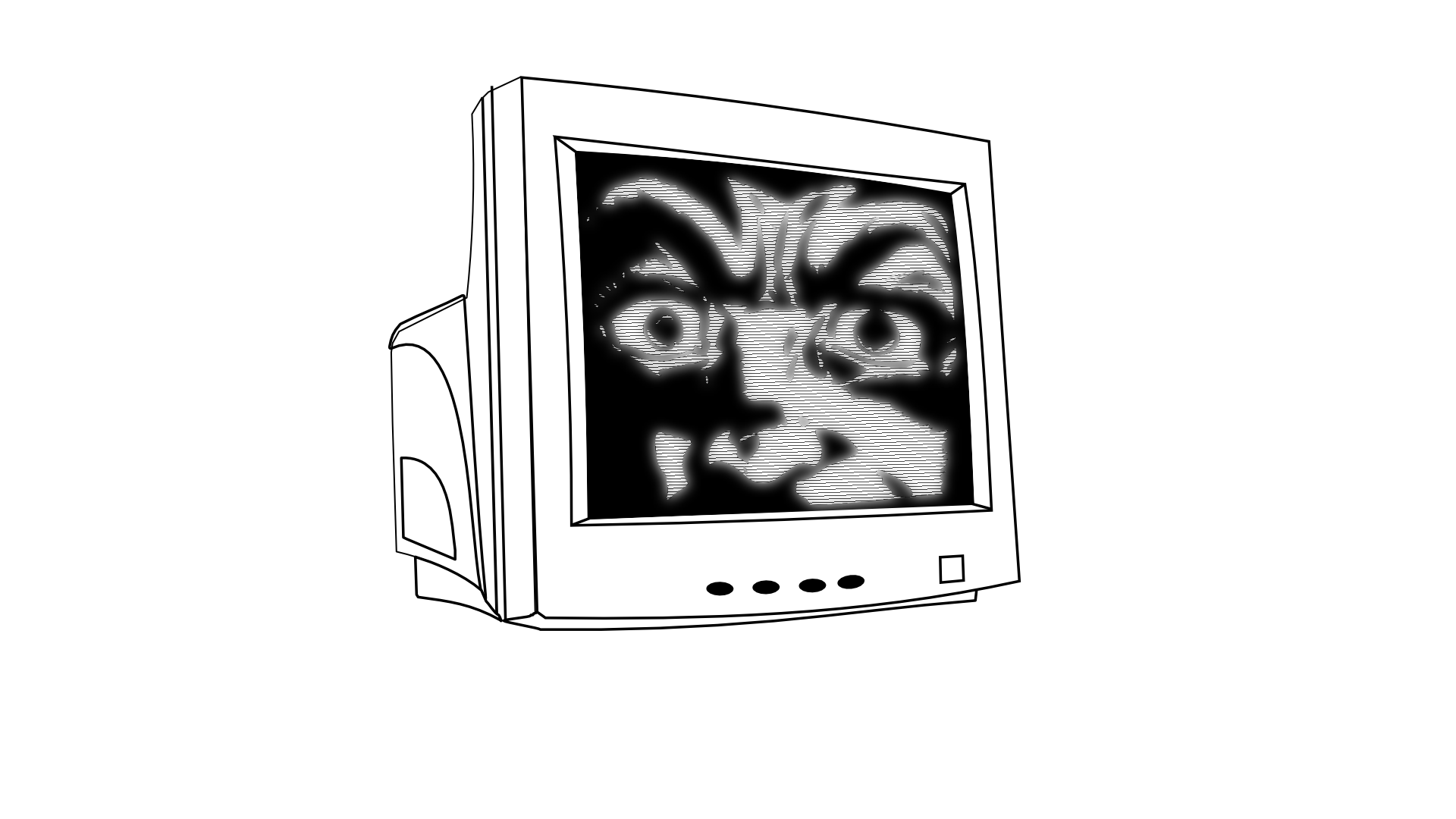

In einem zweiten Handlungsstrang hat sich der Wirtschaftsstudent Ryosuke (Haruhiko Kato) seinen ersten Computer zugelegt, um das für ihn neue Phänomen namens Internet auszuchecken. Alles eingerichtet und installiert, leuchten auf seinem Monitor unheimliche Bilder von Personen in dunklen Räumen auf, gefolgt von der Frage: «Willst du einen Geist treffen?» Erschrocken schaltet er das Gerät aus. Am nächsten Tag wendet er sich an die Informatikstudentin Harue (Koyuki Kato) und fragt sie nach einer Erklärung, da er das Geschehene nicht einordnen kann. Was steckt dahinter?

Dass die Rätsel und das Grauen ab hier nicht weniger werden, versteht sich für alle von selbst, die mehr als einen Horrorstreifen gesehen haben. Dennoch folgt «Pulse» keinem Schema F des Gruselfilms – weder im Drehbuch noch in der Inszenierung.

Jump-Scares ohne Jump

Kiyoshi Kurosawa erschuf für «Pulse» einen Horror des Schemenhaften. Nie lässt uns der Regisseur sicher sein, was genau wir sehen. Hier und da erhaschen wir menschliche Gesichtszüge und Körperformen, doch ihnen haftet nichts Menschliches mehr an. Um unseren Blick zu schärfen, kneifen wir die Augen zusammen, nur um dann festzustellen, dass die Sicht dadurch noch undeutlicher wird. Diese Gestalten kommen uns bekannt vor, bleiben aber fremd, so fremd, dass sie erst eine Beunruhigung und Sekunden später die pure Furcht auslösen, wenn sie sich nähern – oder blitzartig erscheinen.

Jump-Scares sind Kurosawa zwar ein Begriff, und er streute sie in diesem Werk vereinzelt auch ein, dabei strich er das «Jump» aus Jump-Scare jedoch komplett heraus. Ihm gelangen effektive Schreckmomente, die ohne den Einsatz von entstellten Grimassen oder ohrenbetäubenden Geräuschen auskommen.

«Pulse» setzt auf Atmosphäre statt auf Schock und Gore. Diesen Geisterfilm dominieren lange Einstellungen, die uns zwingen, ins Dunkel hineinzublicken, während sirenenhafte Klänge alles in Schauder und Angst einhüllen, uns tiefer in den Horror ziehen.

Die Schemen entstammen allerdings nicht nur aus der Dunkelheit, sondern ebenso aus der Bildunschärfe und dem Filmkorn. Teilweise sind nicht einmal irgendwelche Wesen zu erkennen, und trotzdem scheint etwas da zu sein. Irgendwo flimmert und rauscht es unentwegt, vor allem im Pixelbrei der Computerbildschirme. Mensch, Geist oder bloss digitaler Effekt? Die eckigen 2000er-Rechner präsentieren eine beängstigende Snuff-Ästhetik, die daran erinnert, dass das Internet weitaus düsterere Winkel birgt, als Kiyoshi Kurosawa sie jemals hätte inszenieren können.

Einsamkeit durch das Internet

«Hilf mir», flüstern die Geister metallisch durch Telefone und Monitorlautsprecher. Vor was aber wollen sie beschützt werden? Vor den Abgründen des Webs? Ja, in gewisser Weise. Genauer: vor dem Internet, das eine der Ursachen von Einsamkeit sein oder diese zumindest verstärken kann.

Mit «Pulse» trat Kurosawa dem Internet schon 2001 skeptisch gegenüber. Wenn sich Einzelne im Netz verschanzen, isolieren und im schlimmsten Fall radikalisieren, ist Vorsicht vor dem Sog der Online-Welt mehr als angebracht. Insbesondere dann, wenn künstliche Intelligenz aufhört, nur noch Informationen zu liefern, und beginnt, Verständnis für unsere Probleme vorzugaukeln. Virtuelle Gefährten, auch Companion AIs genannt, tun genau das, wie beispielsweise jene des Chatbot-Services «Character.AI». Sie bieten Gespräche und Freundschaften, nur dass daran gar nichts sozial ist.

Das Web trennt Menschen – gleichzeitig kann es sie verbinden, wie Social Media und Dating-Plattformen immer wieder zeigen. In «Pulse» spiegelt sich dieser Widerspruch ebenfalls, wenn Ryosuke der Informatikstudentin Harue begegnet. Zwar ergibt sich die Bekanntschaft nicht direkt über das Internet, aber durch die Auseinandersetzung mit diesem.

«Der Tod bedeutet ewige Einsamkeit», wird ein Gespenst im Verlauf des Films sagen. In der Welt der Lebenden scheinen sich die Geister kaum weniger allein zu fühlen. Weder der reale noch der digitale Raum kann ihr Bedürfnis nach der Wärme anderer befriedigen. Sind wir also unweigerlich dazu verdammt, zu vereinsamen?

Wie Kiyoshi Kurosawas Horror-Inszenierung bleibt die Geschichte und ihre Botschaften schemenhaft. Vollkommen Sinn ergibt hier gar nichts, was das Ende umso stärker hervorhebt. Die abschliessenden Szenen werden zu etwas so absurd Gewaltigem aufgebauscht, dass sie den meisterlich gemachten Grusel der ersten 100 Minuten beinahe unter sich zerquetschen.

Während der Abspann läuft, drängen sich viele Fragen auf, ja sogar Frustration macht sich breit, weil alles vage bleibt. Spätestens, als mich in der darauffolgenden Nacht Kurosawas Schemen heimsuchten, wurde mir eines klar: «Pulse» ist ein brillanter Horrorfilm – mit einem wirklich miserablen Finale.

Bewertung:

Hinterlasse einen Kommentar